研究成果 2018/12/12

奈良先端科学技術大学院大学 (学長: 横矢直和) 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域の伊藤寿朗教授、山口暢俊助教(兼任:JST戦略的創造研究推進事業さきがけ研究者)、立命館大学 立命館グローバル・イノベーション研究機構・菅野茂夫助教(兼任:JST戦略的創造研究推進事業さきがけ研究者)、東北大学大学院 生命科学研究科の西谷和彦教授、名古屋大学大学院 生命農学研究科の榊原均教授らの共同研究グループは、花の中心部にあり、受粉して果実や種子になる「めしべ」が形成されるときに、その形成に関わる遺伝子を働かせるスイッチ(遺伝子発現)がオンになる詳細な仕組みを世界に先駆けて明らかにしました。この成果により、人工的にめしべの大きさや数などが調節できるようになれば、環境に応じた食糧の増産や安定供給などが期待できます。

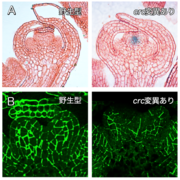

めしべをつくるためには、遺伝子発現のスイッチをオンにする複数の転写因子(タンパク質)が働くことはわかっていました。このスイッチが入っていない状態では、遺伝子の本体である長いDNAはタンパク質であるヒストンに巻きつき、クロマチンと呼ばれるDNAが折りたたまれて閉じた構造を作ります。このため、転写因子は目標のDNAにたどり着けず、めしべがつくられません。遺伝子発現のスイッチをオンにするためには、その構造をほどき、開いていく必要があります。しかしながら、「それらの転写因子がどのような順序や方法でクロマチンに働きかけ、その構造と遺伝子の発現を変化させていくのか?」について詳しい仕組みについては謎でした。

伊藤教授らの共同研究グループは、モデル植物のシロイヌナズナを使って実験を重ねた結果、最初の段階で転写因子(パイオニア転写因子)が、クロマチンの構造を変化させる因子(クロマチンリモデリング因子)と共に働いて、複雑な構造をほどくことを見いだしました。次いで別の転写因子がめしべ形成のDNAに直接結合して発現させるという、2つの転写因子が連係する順序や仕組みを突き止めました。このような仕組みはこれまでは動物でのみ報告されており、今回、植物にも同様の仕組みが存在し、めしべをつくるために必要であると解明したことは、植物の進化や生き残り戦略を知る上でも重要です。本研究の成果は平成30年12月11日付けでNature Communications(オンラインジャーナル)に掲載されました。