2015/01/09

生物は、自分の細胞と他者の細胞を見分ける能力を持っており、動物の免疫系はその良い例だ。植物では、近親交配を避けるために、自分の花粉と他者の花粉を識別し、他者の花粉を選んで子孫を残す性質があり、「自家不和合性」と呼ばれている。進化論で有名なダーウィンも晩年に熱心に研究に取り組んだものの、仕組みの詳細はごく最近まで謎につつまれていた。

奈良先端科学技術大学院大学(学長:小笠原直毅)バイオサイエンス研究科細胞間情報学研究室の久保健一研究員、高山誠司教授らは、これまでの研究により、ナス科の園芸植物であるペチュニアが、動物の免疫系に似た多種類のタンパク質を動員する形の非自己認識システムを利用して花粉を選んでいることを、世界に先駆けて明らかにしてきた。しかし、このシステムにどれほどの数のタンパク質が関わるのか、それらタンパク質を作る遺伝子がどのように進化してきたのかについてはほとんど判っていなかった。

今回、高山教授らは、スイス・チューリッヒ大学の清水健太郎教授らとの共同研究を行い、ペチュニアの非自己認識システムに関わる遺伝子の全貌を明らかにした。個々の花粉は受粉のさいに、雌しべで花粉を殺す毒タンパク質を処理する解毒タンパク質の遺伝子を約18種類持っているが、その中に自己の毒を消すタンパク質の遺伝子は含まれていなかった。さらに、それらの遺伝子が作り出されてきた進化の道筋を知る重要な手掛かりを発見した。

この研究成果により、植物も動物の免疫系のように多種類のタンパク質を用いて他者を認識するシステムを利用し、進化させていることが明らかになった。病原菌などの非自己の細胞を認識し、排除する仕組みは生物に広く存在するが、本研究は、この様な認識機構を生物がどのように進化させてきたのかという大きな謎の解明にもつながることが期待される。また、本研究は、交配する相手を人為的にコントロールする人工授粉の技術の開発などに結びつく可能性があり、より有用な植物の生産に役立つなど応用面でも期待されている。

本成果は、英科学誌Natureの新しい植物専門姉妹誌、Nature Plantsの創刊号(1月8日)に掲載される(本成果で解析されたペチュニアの花の写真が創刊号の表紙を飾る予定である。)

(プレス解禁日時:日本時間 平成27年1月8日(木)午後8時(創刊号のため通常と異なります))。

【解説】

植物は受粉を風や昆虫に頼っているため、動物のように交配相手を自ら選ぶことは出来ないと見られがちである。しかし、遺伝情報が近い仲間との交配が続くと、似通った性質の子孫が増えてしまう。同じような性質ばかりでは、急激な環境変化などに対応できなくなるため、絶滅の危険が増す。そこで植物は花粉を識別し、近縁な仲間や自分自身の花粉が雌しべについても交配しないように排除する性質、すなわち自家不和合性を進化させている。

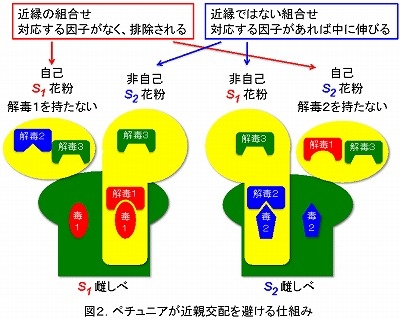

この自家不和合性の仕組みは一通りではなく、様々な植物が自己と非自己を識別するための独自の仕組みを進化させていることがわかりつつある。ナス科の園芸植物のペチュニア(図1)では、自己と非自己の識別は50種類以上あるS遺伝子※1(S1, S2, ---)により行われている。例えばS1遺伝子を持つ雌しべに、同じS1遺伝子を持つ自己の花粉が受粉すると、花粉は雌しべの中を伸びて行けない(図2左の左側花粉)。しかし、S2など異なる番号のS遺伝子を持つ非自己の花粉が受粉すると、花粉管は伸長し、雌しべの根元の卵細胞と受精して種子を作ることができる(図2左の右側花粉)。

最近の研究により、このS遺伝子が、雌しべで花粉を殺す毒タンパク質S-RNase※2と、花粉でS-RNaseを解毒する多数の解毒タンパク質SLF※3の両者を作ることが解ってきた。作られるS-RNaseの構造(図2では「毒1」「毒2」として表記)やSLFのセット(図2では「解毒1」「解毒2」などとして表記)は、S遺伝子毎に異なっている。さらに様々な状況証拠から、例えばS1遺伝子を持つ花粉は自己の雌しべの「毒1」を解毒する解毒タンパク質「解毒1」を持ち合わせていないために伸びて行けない。一方で非自己のS2遺伝子を持つ花粉はこれを持ち合わせているために伸びて行けるものと推察された(図2左)。このモデルが正しければ、個々の花粉は50種類以上存在する「毒」の内、自己の「毒」以外のすべてを解毒するための「解毒」タンパク質を用意していることになるが、果たして実際に何種類の「解毒」タンパク質が作られているのかは全く判っていなかった。

今回我々は、網羅的な遺伝子解析から、個々の花粉は約18種類の「解毒」タンパク質SLFを持つことを発見した。これらのSLFが分担協力してS-RNaseの認識にあたることで、50種類以上あるS-RNaseのほぼ全てを解毒可能にしていることが明らかとなった。

個々の花粉は、自己のS-RNaseを解毒できるSLFだけを欠いており、これが自家受精できない理由であることも証明された。また、偶発的に起こる自然変異により自己のS-RNaseを解毒できるSLFを獲得すると、ペチュニアは自分で種子をつける自家和合株に変化することも判明した。

さらに、長い年月をかけて、各S遺伝子が、非自己のS-RNaseを特異的に解毒するための多数のSLF遺伝子のセットを獲得するさいに、遺伝子のコピーを増やす過程(遺伝子重複)と、そのコピーを個体間でやり取りする過程(遺伝子交換)を繰返すことにより増やしてきたことを解明した。我々の成果は、複数の因子を使って多数の非自己由来の因子を認識するシステムが植物においても進化してきていることを示すものであり、生物における非自己認識系の進化を探求するモデルとして注目されている。

本研究は、文部科学省科学研究費補助金の助成を受けて成されたものである。

【用語解説】

※1 S遺伝子:昔から「S遺伝子」と呼ばれてきたが、最近の研究により一緒に遺伝する複数の遺伝子のセットであることがわかったので、専門用語では「Sハプロタイプ」と呼ばれている。ペチュニアの各Sハプロタイプは、S-RNaseと多数のSLFを作る。

※2 S-RNase:Sリボヌクレアーゼの略。細胞が遺伝情報を基にタンパク質を作る際に必要なリポ核酸と呼ばれる物質を分解し、生存に必要なタンパク質を合成できなくすることで、花粉を殺す作用を持つ。

※3 SLF:S遺伝子座F-ボックスタンパク質の略。非自己のS-RNaseに対し、ユビキチンという標識タンパク質を付ける働きを持つ。ユビキチンが付いたS-RNaseは、26Sプロテアソームと呼ばれるシュレッダーのような働きをする装置へと運ばれ破壊されるため、毒性を失う。

【掲載論文】

論文タイトル:Gene duplication and genetic exchange drive the evolution of S-RNase based self-incompatibility

(和訳:遺伝子重複および遺伝子交換がS-RNase型自家不和合性の進化を駆動する)

著者:Ken-ichi Kubo*1, Timothy Paape*2, Masaomi Hatakeyama*2, Tetsuyuki Entani*1, Akie Takara*1, Kie Kajihara*1, Mai Tsukahara*1, Rie Shimizu-Inatsugi*2, Kentaro K. Shimizu*2 & Seiji Takayama*1

(*1奈良先端科学技術大学院大学, *2チューリッヒ大学)

論文掲載誌:Nature Plants (1月8日創刊号)