人の行動の仕組みを脳神経の計算論モデルで読み解く

司令塔の器官

脳は、生体に関わる膨大な情報を直ちに処理し、直面する状況を認知して記憶するとともに、対応するための行動を起こす司令塔の器官です。脳内には、千数百億個もの神経細胞が連結して張り巡らされており、これを伝って生体情報(電気信号)がそれぞれ特定の神経回路(ネットワーク)に流れて処理されます。さらに、神経回路同士が相互に連携することで、複数の種類の情報が持つ意味合いを効率的に総合判断できるのです。

こうした神経回路の情報処理システムは、主にコンピュータのCPU(中央演算処理装置)のように計算で行われるので、情報処理の過程を表す計算論モデルが作られることから、精神疾患の症状を脳の情報処理の問題と捉え、疾患のメカニズムを理解したり症状を定量的に評価するなど、新たな手法の研究に発展しています。

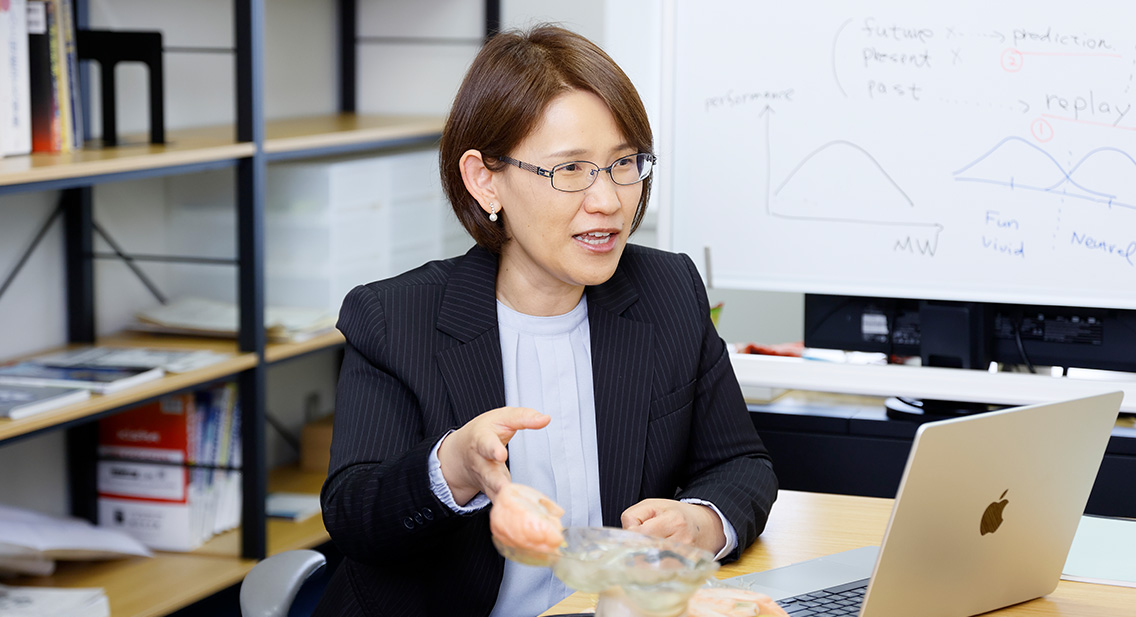

この分野の研究に取り組んでいる田中特任准教授は、「私たちの研究室は、人がなぜこのような行動をするのかという原理の土台にあるメカニズムを理解、観察することを目指しています。そこで行動を生み出す脳の情報処理の最終段階にある神経回路の計算論モデルに着目しました。どのようなモデルで人の行動が説明できるか、そのモデルが脳で起こっている現象を説明できるかどうかを実験的手法で確かめています」と説明します。

強迫症の仕組みを解明

田中特任准教授の最近の成果は、精神疾患の一つである「強迫症(強迫性障害)」の症状の仕組みを明らかにするための計算論モデルを作成し、そのモデルから予測される行動特性が患者の行動に見られることを実験で突き止めたことです。臨床診断に応用できる可能性を高めました。

強迫症の症状には、カギをかけたあと、かけ忘れたのではないかと何度も確かめるように、日常の行動に強い不安(強迫観念)を感じ、それを一時的に軽減するための行動(強迫行為)を集中的に繰り返すという悪循環を起こす特徴があります。

田中特任准教授は、強迫症患者がこの悪循環をどうして「学習」してしまうのかについて、脳の学習機構の計算論モデルとして知られている「強化学習」という枠組みから説明できるのではと考えました。強迫症の治療には、薬物を投与し、脳内の神経伝達物質のセロトニンを増やす方法があり、セロトニンは脳の強化学習に影響する作用があることもわかっていました。

そこで、強迫症患者で起こっている行動選択のプロセスを説明する強化学習モデルを作成しました。モデルを用いてコンピュータのシミュレーション(模擬実験)を行った結果、今の結果が予想より悪かった場合に、どれぐらい過去の行動と紐づけて学習するかを決める学習パラメータが、予想より良かった場合のパラメータよりも極端に小さい(アンバランスが大きい)場合、悪循環が学習されてしまうことを見出しました。さらに、この学習してしまった悪循環は、「強迫観念があっても強迫行為をしない」といった行動療法を行うことによって改善できることや、アンバランスが大きすぎるとこの行動療法の効果がないことをシミュレーションで見出すことができました。

次に、強迫症患者と健常者を対象に選択課題の行動データを収集し、学習パラメータを比較したところ、計算論モデルが予測した結果が得られ、実際に強迫症患者では学習パラメータがアンバランスの状態が生じていることが確かめられました。

さらに、強迫症患者の投薬治療のメカニズムを計算論モデルで説明することを試みました。治療薬であるSRI(セロトニン再取り込み阻害薬)の投与量と学習パラメータのアンバランスさの関係性を調べたところ、投与量が多いほど、アンバランスが小さいことが分かりました。

最適な治療法が選択可能に

強迫症の治療には「強迫観念があっても強迫行為を行わない」ということを行う行動療法があり、この効果を裏付けたことになります。また、投薬治療でセロトニンを増やすことで学習パラメータのアンバランスを解消することによって、治療効果を発揮しているという投薬治療のメカニズムについても示唆を得ました。

田中特任准教授は「現在の精神科の臨床では、強迫症の治療法を事前に選択するのは困難ですが、学習パラメータの計測結果を手掛かりに最適な治療を見つけられる可能性が出てきました。また、健常な人の中にも強迫症に見られる症状の傾向が見られることもわかりました。将来的には人の心理状態や精神状態をスマートフォンなどで推定できるほど精度を高めていきたい」と抱負を語ります。こうしたことから、計算論的アプローチの基礎データとなるfMRI(機能的磁気共鳴画像)など脳画像について、7000人分を目標に集めてデータベースを構築することにも取り組んでいます。

田中特任准教授は、大阪大学理学部物理学科の学生のころ、光を受容して外界を見渡せる窓としての視覚に興味を持ったことから、数理科学的な解析ができる意思決定中の脳活動データ解析をテーマに選び、奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科の博士後期課程を修了しています。現在は株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)脳情報通信総合研究所の数理知能研究室室長を兼務しており、「とりあえず手を動かして研究をやってみる」がモットーです。学生時代は一貫して美術部に所属し、明暗を強調して「夜の画家」と言われたフランスの画家、ジョルジュ・ド・ラ・トゥール(1593―1652)の作品を愛好しています。

荻島 大凱 特任助教

うつ病のメカニズム

荻島特任助教は、うつ病など精神疾患が発症するメカニズムや治療法を明らかにするため、脳波測定など患者の心理や身体感覚の変化が客観的にわかるデータに基づいて、疾患ごとの数理モデルの構築を目指しています。臨床心理士の資格を持ち、自ら心理カウンセリングなどの現場に立って患者と接しながらの研究です。

そのなかで、患者の脳波データにより得られる指標の解析結果から、興味や喜びなどポジティブな感情がうまく体験できないとされるうつ病の症状の原因について、「患者は自身の心身の状況をあまり正確に知覚できていない」ことを明らかにしました。「ポジティブな感情を起こす事象にもともと気づけないといった基本的な問題があるのではないでしょうか。瞑想や坐禅を取り入れた心理療法などに治療効果があるかもしれません」と話します。

「精神疾患は、例えば、うつ病でも症状の特徴に個人差があります。こうした多様な病態を共通して理解できるような数式化したモデルをつくり、治療に役立てるのが最終目標です」と語ります。

精神医療に携わってきただけに、最近の心境については「日用品の過剰な断捨離をするようになりました。これも複雑な消費欲求でしょうか」と素早く自己分析しました。

政策立案に関わりたい

博士前期2年生の佐野海士さんは、個人が世界のあらゆる事象に対して持つ「リスク」の認識と、何らかのリスクを負う意思決定「リスクテイキング」行動との関係を調べています。「コロナ禍でワクチンを接種するかどうか。いずれも何らかのリスクを取る行動であることに興味を持ったのが研究のきっかけです。個人と世界、その間にある組織と3者の行動の関係性の指標を得るのが目的で、質問紙によるアンケート方式で調べています」と説明します。

佐野さんは、学部の時は公共政策という文系の研究をしており、欧米のように行動科学や神経科学などの専門家が政策立案に深く関わっている状況に刺激され、本学に入学しました。「コロナ禍でもウイルスに関わる科学的な問題や行動についてのコミュニケーションがあったように、そうした方面で研究成果を活かしていきたい」と語ります。

佐野海士さん(海は旧字体)